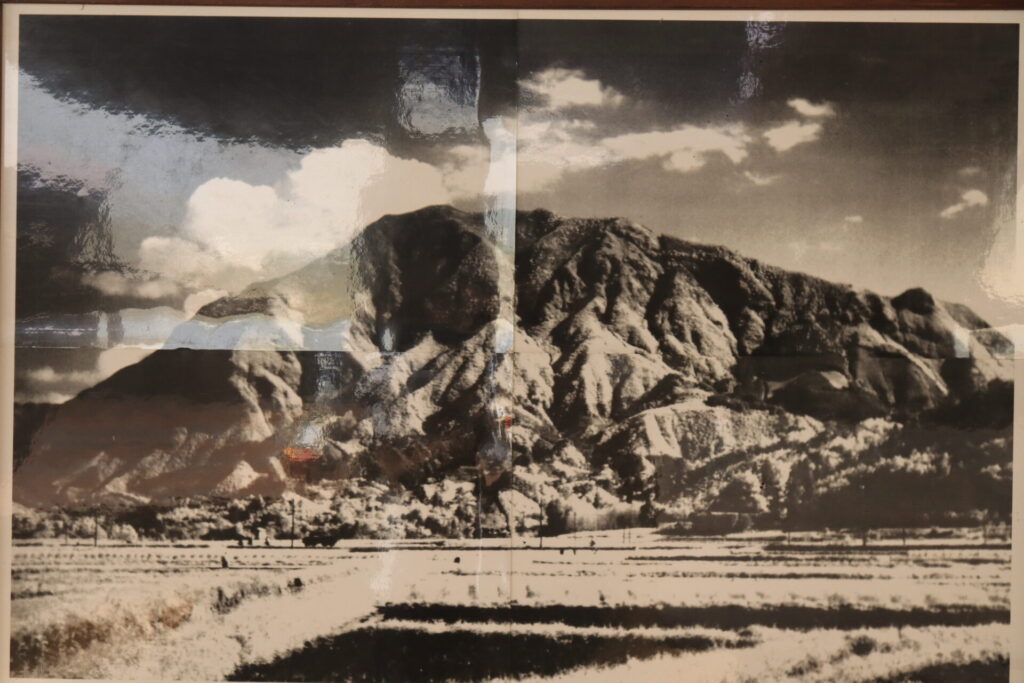

秩父のシンボル武甲山

武甲山は、埼玉県秩父地方の秩父市と横瀬町の境界に位置する標高1307mの山で、秩父の総社である秩父神社の神奈備山(神道における神が宿る山)として、秩父地方の信仰の対象とされてきました。

秩父のシンボルとされる山で、固有種のチチブイワザクラをはじめ、ブコウマメザクラ、ミヤマスカシユリなどが、石灰岩という特殊な環境下に高山植物として群生し、「武甲山石灰岩地特殊植物群落」として国指定の天然記念物となっています。

この山名を銘柄とした日本酒「武甲正宗」があり、口当たり良く名酒の評判通りとても美味しく、登山後の一杯の味はまた格別です。

山名の由来

山名の由来は、日本武尊が自身の甲(かぶと)をこの山の岩室に奉納したという伝説が、元禄時代に定着したとされています。その前には秩父ヶ嶽、武光山(たけみつやま)、妙見山(みょうけんやま)とも呼ばれていました。

武甲山の特徴

武甲山の特徴として最も語られるのが石灰採掘です。北側斜面が石灰岩質で、大正時代から石灰岩の採掘が盛んに行われたことで山容の変化が著しく、旧山頂は既に失われ、山頂にあった縄文時代から近代までにいたる歴史のあった信仰遺跡、巨岩群も消滅してしまいました。採掘は現在でも続いており、ダイナマイトの発破音(昼12:30)が鳴り響いています。

かつて秩父の人口の三分の1がセメント工場に関係し、経済を支えていましたが、現在は自然保護の観点から、採掘反対の声も聞こえてきています。

それでも今なお秩父盆地にいっきにそびえ立つ圧倒的な存在感と威厳は、名山であることを山自らが誇示するが如く見る者を圧倒します。農業、産業、宗教、学芸など、様々な分野で秩父の文化に強い影響を与えてきた秩父市民・横瀬町民の心の山です。

武甲山の今後

800mラインから下の岩層の多くは石灰石ではなく、輝緑凝灰岩(きりょくぎょうかいがん)や変質玄武岩の層といわれ、採掘はされず、山がすっぽりと無くなることはないという説が有りますが、採掘が続けば800mラインより上の部分は、九州の香春岳のように跡形も無くなってしまう可能性が指摘されています。

武甲山の山頂

山頂の第一展望台からは秩父~長瀞の町並み、両神山、浅間山、宝登山、堂平山、榛名山、赤城山など、奥秩父~北関東の名山が一望できます。

9月~11月は秩父盆地に雲海が出やすくなり、この時期特有の景色が楽しめるため、毎年多くのハイカーで賑わいます。

名山選定

武甲山の登山コース

武甲山御嶽神社一ノ鳥居の駐車場(約30台/無料)からの表参道が最も登山客が多いメインコースです。駐車場に新しく建てられたトイレの脇には登山届を提出するポストがあるので必ず提出しましょう。

電車の場合は、横瀬駅から登山口の一ノ鳥居駐車場までのバスがないためタクシーでの移動がおすすめです。徒歩だとけっこうな距離があるため、1時間30分程要してしまい、登山口に着く頃には既に疲れてしまう方もいます。

もう一つのメインコースは浦山口駅からの裏参道コース。橋立鍾乳洞の先で武甲山御嶽神社の鳥居をくぐり、そのまま林道を進んで長者屋敷登り口から斜面に取りつきます。

標準コースタイムと難易度

4時間10分| 難易度★★☆☆☆

6時間50分| 難易度★★☆☆☆

武甲山の登山記事はこちらです👇